Durante siglos las naciones han utilizado la exploración como medio para sembrar ideales patrióticos. Del espacio a los Polos, la voluntad pétrea del ser humano se ha consumado clavando una bandera, y las catorce cumbres más altas de la Tierra no iban a ser ajenas al afán de conquista.

Por Jorge Jiménez Ríos / Ilustraciones: César Llaguno

El ser humano. El ser humano libra muchas batallas. Batallas contra uno mismo, y contra los demás. Batallas apátridas por causas perdidas, o irracionales disputas por fronteras que algún día se nos ocurrió trazar. Su lucha es infinita. Incondicional. Siempre hay armas que esgrimir y enemigos que inventar. Y hay batallas épicas, incluso con fines virtuosos. El conocimiento, los irreconocibles límites del ser humano, la igualdad, la solidaridad, son horizontes hacía los que marchar con los dientes apretados, los ojos firmes y el ceño pariendo arrugas. La conquista de los 14 ochomiles de la Tierra fue una de esas batallas para las que la historia reserva pocas líneas, aunque la exploración y nuestra avidez de superación le deban algunos de los relatos de máxima vehemencia en la confrontación con los confines del espíritu humano.

Ocho mil metros. La suma final de una aspiración, la de alcanzar un punto casi ajeno al mundo. Un pequeño universo concentrado en un vértice considerado inaccesible. Cuando en 1809, el teniente del ejército británico H. S. Webb midió el Dhaulagiri (errando su estimación, compresiblemente, en 20 metros), una chispa iba a permanecer estática, aguardando una mecha a humanizarse en la figura de Albert F. Mummery, menos de un siglo más tarde. El inglés intentaría por primera vez la ascensión de uno de esos gigantes cincelados por los eones y los pactos telúricos. Ocho mil metros. Allí fracasó y pereció. Y allí surgió una llamada que nadie ha sabido explicar: la conquista de las grandes montañas del Himalaya, donde el oxígeno se viste de quimera, y el cuerpo y el espíritu se fagocitan. Ocho mil metros: una cifra mágica, mortal, matemática de un canto de sirena, un cofre de fantasías enterrado sin cruz ni mapa entre roca, hielo y tempestades. Un erario a recaudar con fervor nacionalista tras las grandes guerras del siglo XX.

El Nanga como símbolo

Antes del excitado periodo alpino de entreguerras, se sucedieron algunos valientes envites a las cumbres del Himalaya, adelantadas a su tiempo y por tanto ajenas al empuje patrio que despertarían la miseria, la humillación o la crisis social y económica provocada por los grandes conflictos europeos. El Duque de los Abruzzos dirigiría una expedición para tantear los ambientes viciados del K2, y Alistair Crowley haría lo propio durante la brava intentona de 1905 al Kanchenjunga. Pero ninguna montaña resumiría tan eficazmente la posterior apología de la conquista como el Nanga Parbat.

El 11 de noviembre de 1918, dentro de un vagón de tren en el bosque de Compiègne, se firmaba el armisticio de Rethondes, y el Imperio alemán recibía su estocada final. Cerca de tres millones de alemanes habían fallecido en una guerra que iba a servir para dos cosas: probar el carácter discordante del ser humano, capaz de la destrucción masiva y de la esperanza perpetua, y desenroscar la serpiente más nacionalista y totalitaria de las eras europeas.

Para Alemania, herida en su orgullo, aceptando los sacrificios impuestos por los vencedores y estableciendo un régimen políticamente débil, la República de Weimar, se hacía necesario un símbolo de poder, una victoria, quizá contra el adversario más inclemente de todos. Aunque el país vivió una supuesta prosperidad previa a la crisis de 1929, que propiciaría el impulso decisivo para la ascensión del partido nazi, la hiperinflación y el daño social eran irreparables. La derecha iba a encontrar en las clases medias un apoyo incondicional. A ellas pertenecían muchos jóvenes que habían hallado la libertad y el desagravio en los contextos salvajes, en las montañas y sus desafíos. Estas vanguardias juveniles asentaban su ambición en los valores tradicionales del heroísmo, del orgullo patriótico. Qué mayor aventura que un gigante a derrotar para usarse como distintivo del esfuerzo conjunto en beneficio de la nación. Vencer o morir.

En el Nanga Parbat ese juego de fantasmas, como lo llamó Joe Simpson, iba a usarse como reconstituyente para el alma de un estado fracturado. “La montaña del destino" la llamaron. La rueda del futuro recorrería laderas arrasando tres decenas de vidas antes de que un hombre hollara su cima por primera vez el 3 de julio de 1953: el alpinista eterno, el austriaco solitario, Hermann Bhul. El Everest era “propiedad" británica, los únicos con acceso al Tíbet tras la sangrienta entrada de Francis Younghusband, sus cañones y sus hombres, por el paso del Karo La y la posterior firma de acuerdos en Lhasa. El K2, apetito italiano, y el Kangchenjunga, que despertaría una codicia internacional, parecían virtualmente inescalables. La mole del Nanga en su yermo reinado en los Gilgit se transformaba en el emblema de la contienda definitiva. Willy Merkl, líder de las expediciones de 1932 y 1934, fallecería junto a dos de los grandes alpinistas de la época, Uli Wieland y Willo Welzenbach. Eran los más brillantes representantes de una talentosa base de escaladores que había empezado a formarse en la DÖAV (Federación Alpina Alemana y Austriaca), que tras la primera Guerra Mundial contaba con 250.000 afiliados, la mayor del mundo. Kart Wien, en el 37, viviría una de las mayores tragedias del ochomilismo: 16 fallecidos por un alud en el cuarto campo de altura. La tenacidad alemana, alimentada por la épica y la desdicha, permanecería centrada en la montaña, regresando un año más tarde con Paul Bauer a la cabeza, y en 1939 Heinrich Harrer, vencedor de la Norte del Eiger y autor de “Siete años en el Tíbet", exploraría la vertiente Diamir justo antes de huir a la India por el estallido de la segunda Gran Guerra. El Nanga y el Destino deberían esperar catorce años.

El Nanga como símbolo

El Nanga como símbolo

Esperanzas marchitas

El idilio con el Everest no sería más benigno. Probablemente nadie como los británicos han sabido explotar el espíritu patriótico para ensalzar los actos de sus exploradores, para convertir en epopeyas incluso tentativas irresponsables, como ocurría con Robert Falcon Scott en el Polo Sur. De nuevo el individuo iba a ser el conductor del propósito de la masa. Con el beneplácito de instituciones como la Royal Geograpich Society y el Alpine Club, representantes de la sociedad victoriana se ponían en marcha para asediar el Tercer Polo. Casi 9.000 metros de utopía y los alpinistas actuando como portavoces de ideales políticos.

“No lamento haber hecho este viaje, que ha demostrado que los ingleses pueden soportar adversidades, ayudarse unos a otros y afrontar la muerte con tanta fortaleza como en el pasado", escribió Scott antes de perecer a pocos kilómetros de la salvación. Esa cita resume el sentimiento que movería las ascensiones antes y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el himalayismo viviría su época dorada. El 29 de mayo de 1953, la última frontera del Everest era traspasada. Tenzing Norgay y Edmund Hillary dejaban su legado perenne a 8.848 metros. El camino hasta la cumbre también estuvo plagado de intentonas fracasadas, de hombres malogrados y de párrafos crudos o inspiradores.

Aunque la situación de Gran Bretaña después de la guerra no era tan dramática como en los países derrotados, gracias a la importación de materias primas y a su imperio ultramarino, la tradición exploratoria y la pretensión de gloria del carácter británico pusieron a sus alpinistas en la primera línea del ochomilismo. Fueron los más prolíficos en intentos, cosechando ciertos éxitos en la montaña más alta de la tierra en las décadas previas a su conquista. La ausencia de partidos políticos extremistas diluiría la ambición nacionalista de sus tentativas, marcadas en cualquier caso por la exaltación del espíritu irreductible inglés.

El primer reconocimiento serio a los bastiones del Everest llegaría en 1921 a cargo de Charles Howard Bury. Junto a él marchaba un joven llamado George Leigh Mallory. Aquella expedición, conocida como la de “Las esperanzas marchitas", puso de relieve lo intangible del último sueño británico. Todas las informaciones que enviaban desde el Rongbuk hacían presagiar que pisar aquella cumbre serían tan arduo como llegar a la luna, idea no tan exagerada: cuando el satélite ruso Lunik 3 fascinaba a todo el planeta con las fotografías de su cara oculta, aún restaban ochomiles por conquistar. Aquel envite primordial al Techo del Mundo dejaba la primera víctima: Alexander Kellas fallecía tras un dilatado ataque de disentería. Ni este hecho ni el sobrecogedor semblante de la montaña iba a frenar la curiosidad por aquel punto innecesario, inútil, aquel esfuerzo por una cumbre que recompensaría con tan poco y que sin embargo venía a significarlo todo.

El General Charles Granville Bruce encabezaba un intento en 1922, logrando rebasar por primera vez los 8.000 metros y estableciendo el récord del mundo de altitud. Siete sherpas perderían la vida barridos por una avalancha. Un precio demasiado alto por una cifra en la historia. Edward Norton se pone a cargo de las tentativas en 1924, el año más legendario de la montaña, cuando Mallory e Irving dejaban sus vidas al mito y se establecía una nueva marca, pisando los 8.570 metros, alcanzados sin oxígeno. Esa barrera tardaría 30 años en ser traspasada y medio siglo en lograrlo sin ayuda de oxígeno suplementario. La ¿fracasada? lucha de Mallory, indivisible de la retórica que pondría en marcha los intentos posteriores, es sin duda uno de los capítulos indispensables del alpinismo global. Alcanzasen o no la cumbre, ese fragor audaz, desaparecido entre las nubes de la arista cimera, sería suficiente para insuflar los pulmones de las generaciones que participarían, al concluir la II Guerra Mundial, en la determinante carrera por la conquista de los ochomiles.

Shipton, Wilson o Smythe también pusieron sus bríos al servicio de la causa durante los años treinta, aunque no lograrían avanzar más lejos que sus compatriotas. Llegaba la guerra y las grandes naciones del mundo, las más comprometidas con la exploración, deberían aparcar su rivalidad en pos de los límites del conocimiento humano, para pintar su progreso en unos óleos mucho menos gentiles.

Esperanzas marchitas

Esperanzas marchitas

De la sangre al oro

Finalizado el conflicto más sangriento que ha conocido el hombre, las devastadas naciones europeas volverían a encontrar en la exploración, ya centrada en los últimos horizontes desconocidos, los ochomiles, como instrumento para iluminar los ánimos oscurecidos por la guerra. La mejora en los materiales y tejidos, así como la imperiosa necesidad de remitir ejemplos vivificantes, impulsaría una insaciable disputa por cada una de las 14 cimas de la cifra mágica del montañismo. La experiencia y precisión suiza, la germánica firmeza, el orgullo británico, la audacia italiana… y serían los franceses, incluidos silenciosamente en la galopada, quienes pusieran su bandera por primera vez en una cumbre de ocho mil metros. La curiosidad del ser humano volvería a imponerse en un tiempo severo.

Francia, tras sacudirse la ocupación del Eje, iniciaba un lento periodo de recuperación económica en el que trataría de recobrar su poder colonial, lo que llevaría a nuevos conflictos en Indochina y Argelia. Pero la infeliz época de guerra había traído un beneficio para el alpinismo, y los regimientos alpinos franceses así como la organización Jóvenes y Montaña, dieron como resultado la más efusiva generación de alpinistas de la historia. Rebuffat, Couzy, Terray, Herzog o Lachenal, todos ellos miembros del equipo que quebrantaba las defensas del Annapurna en 1950, abrían la puerta a los tiempos dorados del himalayismo.

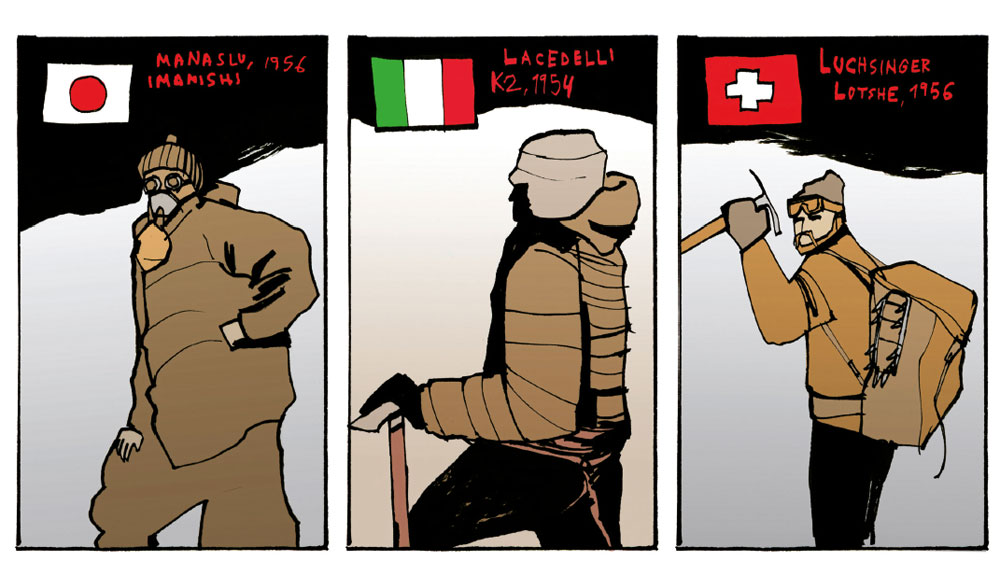

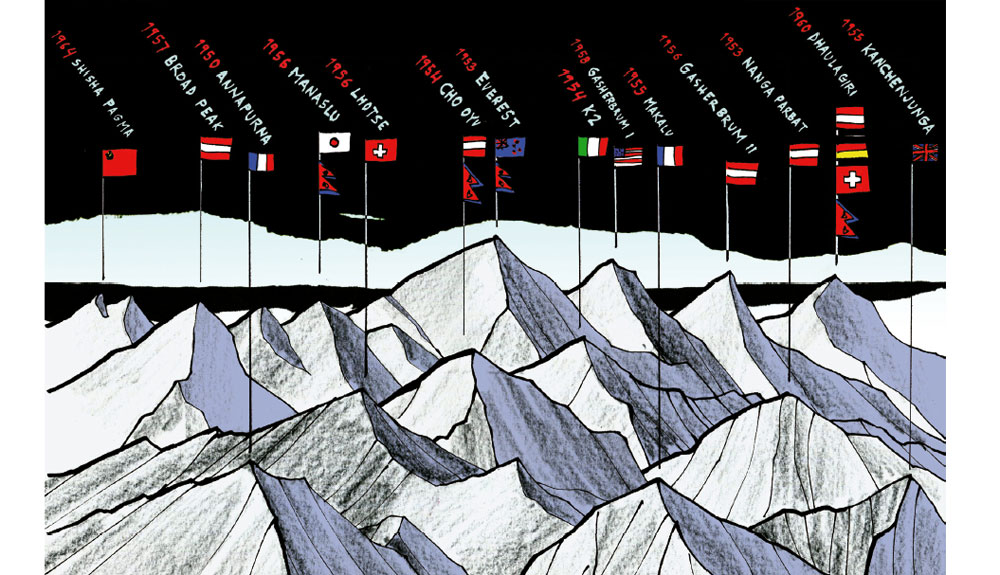

En menos de 15 años todas las barreras definitivas de la espina dorsal del mundo serían rebasadas. El ejemplo francés sería seguido por, claro, britanicos y alemanes en el Everest y el Nanga Parbat, y como una mancha de aceite el empeño por la conquista se extendería por todos los ochomiles vírgenes. En 1954, los italianos Compagnoni y Lacedelli ponían su muesca al K2 sin utilizar oxígeno, y ese mismo año, en el postmonzón, dos austríacos y un sherpa regresaban con éxito de la cima del Cho Oyu. Los británicos repetirían proeza al año siguiente con el Kangchenjunga, y los galos les seguirían el juego en el Makalu. Japón, Austria y Suiza harían caer tres cumbres más en 1956 y la temporada siguiente un imberbe llamado Kurt Diemberger lograría el primero de sus dos ochomiles, el Broad Peak, siendo junto a Hermann Bhul, también miembro de la expedición, el único hombre en inaugurar dos ochomiles. El Gasherbrum I de los americanos Kauffman y Schoening, el Shisha Pangma, cuya cima veía la llegada de diez chinos, y un internacional Dhaulagiri (con austriacos, suizos, tibetanos y alemanes en los 8.167 metros) completaban la célebre lista que después se convertiría en un prestigioso reto individual, cuando Reindhold Messner lograba la conquista de todos y cada uno de ellos.

Como ocurriera con la luna o los polos terrestres, el asalto de los catorce ochomiles fraguó una rivalidad entre naciones que podría contemplarse desde un punto de vista alegre, pues fue ese afán por poner una bandera, por colonizar los secretos que custodiaban los dioses del Himalaya, lo que impulsó el crecimiento de nuestro conocimiento geográfico y moral. La íntima necesidad de una verdad intangible, protegida por la ausencia de oxígeno y el espectro de los extremos del ser humano, propició la última gran conquista.

De la sangre al oro

De la sangre al oro