Rendimos nuestro particular homenaje al espíritu pionero de aquella expedición que puso lo imposible al alcance.

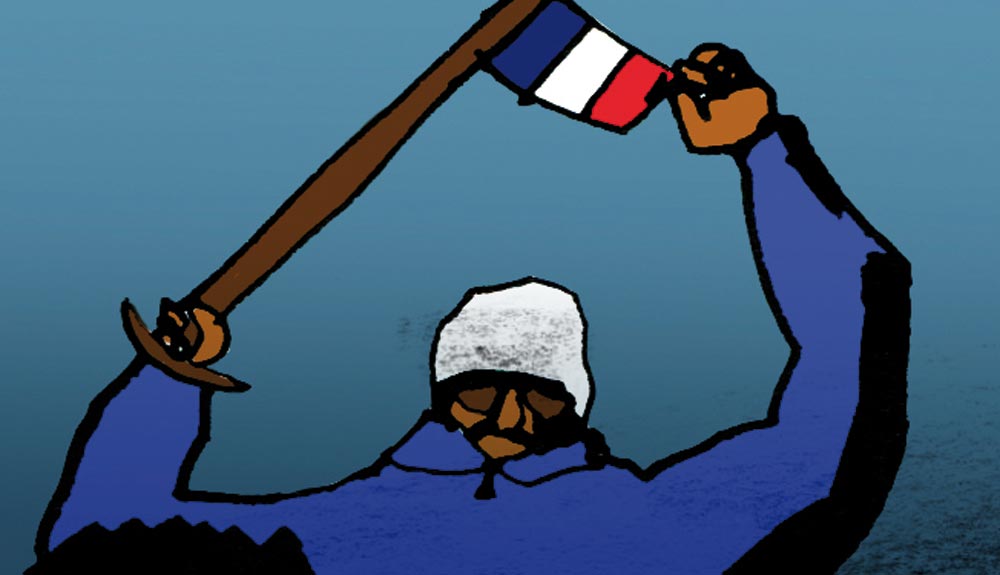

Por Jorge Jiménez Ríos / Ilustraciones: César Llaguno

Ganar otra existencia

Frío. Frío que muerde. Frío vivo. Y frío que envenena. Es, probablemente, lo único que Herzog y Lachenal alcanzan a sentir durante el descenso. Regresan de los 8.091 metros, donde expira el imperio del Annapurna, que les va a hacer pagar su audacia con dos noches infames y una severa cuota de congelaciones. Será una supervivencia de espectros, del espíritu impulsando al cuerpo cuando esté debería permanecer rígido e inamovible. Para la montaña, el suceso solo significará un instante fugaz en su perenne abstracción. Para los alpinistas supondrá ganar otra existencia. Han logrado doblegar por primera vez una montaña de ocho mil metros, vencer donde veintidós expediciones anteriores habían naufragado. La matemática de los sueños revelaba una nueva cota.

Vamos a situarnos. En 1950 van a confluir dos factores esenciales para que la exploración de los gigantes de los Himalayas se dispare a una nueva dimensión, la que llevará a la conquista de los catorce ochomiles de la Tierra en menos de quince años. Mientras Tíbet cierra sus puertas (por las que irrumpirá el ariete chino), Nepal, condicionada por las barbas remojadas de su vecino, buscará nuevas alianzas dejando a un lado su tradicional hermetismo. Serán los franceses quienes aprovechen la coyuntura para tratar de reforzar su malherido aliento patriota, apagado tras la segunda Gran Guerra, en un tiempo idóneo para hacerlo a través del alpinismo, que vive una brillante explosión gracias a una generación que legará algunas de las más intrépidas ascensiones de los Alpes y varios de los libros más emblemáticos de las letras montañeras. Lionel Terray, Gaston Rébuffat, Maurice Herzog… los días dorados del alpinismo se abordarán con su firma.

Y el Himalaya era su Ítaca. La gran aventura. El tesoro más preciado para los que una vez pensaron que la mejor manera de contemplar el mundo es desde la cima de una montaña. “En esa época los Alpes ya habían sido conquistados, recorridos, frecuentados. El Himalaya, por el contrario, era un territorio virgen. Las grandes montañas del mundo, las más alejadas de Europa, eran desconocidas. Era pues necesario que intentáramos primero explorarlas, conocerlas, acercarnos a ellas, y después, quizá, vencerlas". Así lo exponía Herzog en su libro, “Annapurna, primer ochomil", testimonio lúcido e imprescindible de aquellas jornadas en las que el hombre rebasaba otro de sus límites.

“Al superar la capacidad de nuestros medios, al alcanzar los límites del universo del hombre, nos dimos cuenta de su verdadera grandeza".

Ganar otra existencia

Ganar otra existencia

La expedición irresistible

Hubiese sido difícilmente posible seleccionar un grupo de alpinistas galos con mejores condiciones para una empresa que por momentos se presumía improbable. Junto a Maurice Herzog, líder escogido por las dotes de mando mostradas como jefe de una compañía de Cazadores Alpinos de la resistencia durante la II Guerra Mundial, marcharían los más avezados escaladores de la época. La llamada cordada irresistible compuesta por Lionel Terray y Louis Lachenal, el paradigma de guía de montaña encarnado por Gaston Rébuffat, los firmes Marcel Schatz y Jean Couzy, el médico y alpinista Jacques Oudot y uno de los pioneros del cine documental, Marcel Ichac. “Son hombres duros, de acusada personalidad y caracteres brillantes", los definiría Herzog, al que todos prometerían fidelidad hasta el final, aunque el Annapurna significase mucho más que mera obediencia. “En 1950 parecía una locura, quizás incluso, un sueño. En todo caso, para mí, un ideal". Lachenal sería más explícito: “Iríamos aunque fuera de rodillas".

Con seis toneladas de material y víveres, y el enjambre habitual de sherpas, la expedición establecería su cuartel general en Tukucha, aldea enclavada entre el Dhaulagiri y el Annapurna y desde donde comenzarían la exploración de los valles y pasos de montaña para hallar la vía a la base de uno de esos dos ochomiles. Los calamitosos mapas del Servicio Cartográfico de la India y los propios obstáculos naturales les forzarían a varias semanas de pesquisas en busca de su montaña. El Dhaulagiri, de presencia inaccesible, debería esperar diez años y la irrupción de Kurt Diemberger para rendirse al ser humano. Sería pues el Annapurna, esa mole irrenunciable, morando entre las Nilgiris y el valle del Miristi Khola, marcada en su tez por una hoz de nieve y, a la postre, la montaña con mayor tasa de mortandad entre los ochomiles, la más rigurosa y caprichosa, la que valdría como llama del ochomilismo. Otro grano cayendo en el reloj de arena del alpinismo que estaba por llegar. A principios de junio de 1950 iba darse el gran salto.

Tras poco más de una semana de esfuerzos en la ladera norte, “Biscante" Lachenal y Herzog estaban preparados para el definitivo asalto desde el quinto campo de altura. La noche del 2 de junio, el nerviosismo y la tormenta los habían mantenido en vela; a su favor, la promesa de la gloria y el Maxiton recetado por el doctor Oudot. Durante la ascensión empezarían a aparecer los primeros síntomas de congelación, retrasando a Lachenal en su avance y obligándole a plantearse la continuidad del desafío. Un lapso de duda tan corto como la respuesta de Herzog a su petición de retirada. Aún quedándose solo, Herzog iba a proseguir. Y Lachenal, sereno guía de montaña, se lo iba a tomar como un puro asunto de cordada. Los dos lo intentarían sin importar el precio. La falta de hidratación y la no utilización de oxígeno suplementario iban a condenar sus extremidades, debiendo amputarse dedos de manos y pies, durante la marcha de regreso, entre terribles penurias, muy lejos de cualquier hospital. Pero a medio día del 3 de junio, con la amenaza del Monzón, tomaban las fotos de la victoria. La disputa, muy lejos de concluir, les iba a deparar un descenso agónico. El futuro, sin embargo, ya era un poco más brillante.

Herzog, sin guantes, y Lachenal, con los pies congelados, lograban arrastrarse de nuevo al Campo V, donde aguardaban Terray y Rébuffat, quienes pasarían la noche cuidando de sus compañeros, azotando sus pies y manos para devolverles la circulación y dándoles líquido por primera vez en 24 horas. El día siguiente se tornaría aún peor. Sin visibilidad y con un manto de nieve profundo e inclemente, el juego de la montaña volvería a ser perturbador. Tras caer en una grieta, accidente que podría haber sido definitivo si la suerte no se hubiera hecho presa de la cuerda de Herzog, se verían forzados a pasar una noche a pelo sobre el hielo. Herzog que llegó a pedir que le abandonaran a su suerte pues les retrasaba demasiado, encontró en Terray un amigo absoluto, cuyos ánimos le infundieron, tanto durante el descenso, como durante las espantosas jornadas de regreso entre inyecciones y el tormento de la gangrena, la vitalidad necesaria para sobrevivir a sus compañeros y llegar a los 93 años truncados el pasado diciembre. “Al salvarme, conquisté mi libertad", Herzog dixit.

Excepto Herzog, impedido por las amputaciones en manos y pies, dedicándose a actividades políticas y empresariales con el mismo éxito que mostró en el Himalaya y sus gigantes que son sueños, todos los miembros de la expedición prosiguieron con su actividad alpina, algunos desapareciendo prematuramente como Lachenal o Terray, todos dejando para la posteridad el ejemplo de perseverancia que desembocaría en el asedio del resto de fronteras verticales. Habían dado el primer paso en un camino que todavía se sigue andando.

“El Annapurna, hacia el que hubiéramos ido todos con las manos vacías, es un tesoro sobre el cual viviremos… Con esta realización, una página se dobla… Una nueva vida empieza. Hay otros Annapurnas en la vida de los hombres…"

La expedición irresistible

La expedición irresistible