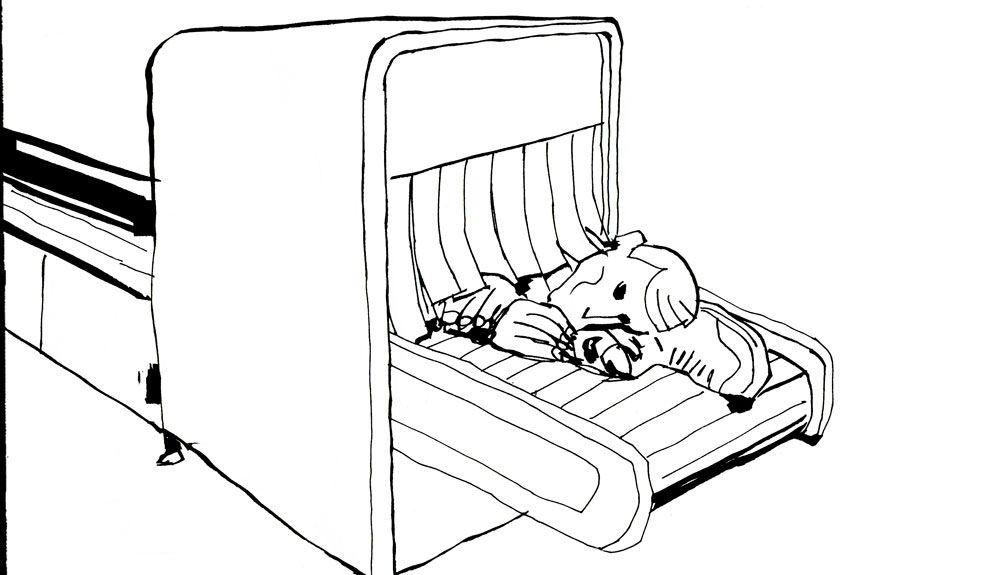

Entro por un túnel con la documentación en la boca, me desnudan, me cachean, me colocan en un asiento diminuto junto a un paquistaní gigantesco que huele a granja y que me mira con irreprimible deseo. Me piden por los altavoces que coloque mi cadáver en posición vertical, bien atado, para que no golpee el mobiliario durante el despegue. Previamente hay que desconectar cualquier dispositivo electrónico para reducir las posibilidades de pedir auxilio.

En el viaje meo y cago en un armario ropero, dentro de un aspirador de 50 CV. Siempre tiro de la cadena desde fuera, con medio cuerpo en el pasillo, no vaya a ser que me trague una pierna. Es habitual que en la fila delantera de asientos haya dos niños que te lanzan bolas de papel. También es habitual que el vecino paquistaní ronque y acabe apoyando su mentón barbado y húmedo en tu hombro, produciéndote una inquietante sensación de confort.

Llego a lo que anuncian como el destino y pienso: ¿nos hemos movido? Llevo diecinueve horas dentro de túneles decorados con paneles en movimiento, donde se suceden anuncios de relojes suizos y bancos suizos y vacaciones suizas. Dicen que hemos llegado pero continúo moviéndome por el interior de los túneles: ¡el mundo está comunicado por un complejo entramado de caminos subterráneos con fotos de George Clooney tomando un cortado! y !zas! apareces en otra ciudad que es exactamente igual a la anterior.

Podemos llegar a pensar que el espacio aéreo no existe -es como demostrar la utilidad práctica de la patafísica- y que, realmente, los humanos somos una especie de perrillos de las praderas que avanzan por un mundo subterráneo entre estanterías de cosméticos. Las compañías aéreas no transportan pasajeros sino números de tarjetas de crédito. Los aeropuertos son en realidad una cadena de comida rápida que dispensa un pienso caro y perfumado. Quizá realmente no estemos viajando y estos nuevos poderes que son las aerolíneas nos hacen recorrer madrigueras, nos desorientan, para acabar en otro mundo artificial construido a pocos kilómetros del punto de partida. Los que pasamos mucho tiempo allí, en este mundo aséptico e irreal, sabemos dónde están los enchufes, dónde lavar los calcetines y conocemos los baños más amplios, en los que dormir o hacer el amor. Viajamos constantemente por estos túneles en una u otra dirección, quizá en círculos, pero hace tiempo que el destino nos es indiferente, nos hemos abandonado a su suerte.

Hace dos días saqué la cabeza en Ginebra, esta ciudad fría, casa de citas de la burocracia internacional. Paseé por la calle Malagnou, frente a la iglesia ortodoxa, mirando a los caminantes de reojo pues allí vivía Borges cuando encontró a su “otro" en un banco de un parque en Cambridge. Sorprendentemente, en el relato de Borges, un lado del banco estaba en Ginebra y el otro en Boston. Un Jorge Luis era cincuenta años mayor que el otro. El viejo adoctrinaba al joven: “Salvo en las severas páginas de la historia, los hechos memorables prescinden de frases memorables. Un hombre a punto de morir quiere acordarse de un gravado entrevisto en la infancia; los soldados que están a punto de entrar en batalla hablan del barro o del sargento". Quizá por eso, cuando yo salgo del supuesto avión y consigo alejarme de estas mazmorras libres de impuestos, pienso en banalidades mientras me encamino al escenario severo de las montañas.

Alpinismo bisexual. Simón Elías. Pepitas de calabaza, 2017.